Mi compañera Collette tenía una frase favorita: “Keep your friends close, and your enemies closer”. La decía sin mover su cara chata y pecosa de Glasgow, y al terminar dejaba escapar una sonrisita medieval. Pero ésta no es una historia sobre ella; al final del día ese consejo es viejo, y demasiado común por acá. La historia que te voy a contar es sobre otro colega quien, cuando le escuchó esa frase a la escocesa, tuvo que pensarla dos veces.

Sombras en La Cripta

PRIMERA PARTE

- El Pacto

Mi compañera Collette tenía una frase favorita: “Keep your friends close, and your enemies closer”. La decía sin mover su cara chata y pecosa de Glasgow, y al terminar dejaba escapar una sonrisita medieval. Pero ésta no es una historia sobre ella; al final del día ese consejo es viejo, y demasiado común por acá. La historia que te voy a contar es sobre otro colega quien, cuando le escuchó esa frase a la escocesa, tuvo que pensarla dos veces. Claro, él venía de otro mundo. En Argentina ‑de donde es mi amigo R- decir eso tiene poco sentido: a los enemigos se los mantiene lejos, y las amistades son sagradas. Sobre todo las de la infancia. Son esas que lo sobreviven casi todo: los colegios, carreras y universidades. Los matrimonios exitosos y los que fracasan. Las infidelidades. Los hijos. Las enfermedades. Las crisis económicas y sus derivaciones. Podría decirse que la amistad, allá, es una de las pocas certezas de la vida; un espejo que a veces juzga pero también perdona. Yo soy irlandés, y dejáme decirte que, habiendo estado entre argentinos mucho tiempo, ésto se los envidio.

A R lo conocí en la oficina de Dublín. Entró como arquitecto en 2004, con el boom a pleno y el Tigre Celta pagando rondas en cada pub. Y creéme, los pubs estaban llenos; mientras los codos se empinaban, las ventanas se empañaban. O´Neill´s ‑nuestro local- no era la excepción, apenas tocabas el barral de bronce de la puerta sentías el vaporoso aroma de mil botellas y cien años de risotadas alcohólicas. Una de las primeras cosas que le llamó la atención a R ‑me lo dijo en su segunda pinta, un viernes después del trabajo- fue ver al cadete de la oficina gastándole bromas al director general. Le dije -relajáte, ¡no estamos en Londres!- y pasé rápido a otro tema, pero capté por qué lo preguntaba y deduje que su sociedad de origen era ‑como la inglesa- bastante más estratificada que la nuestra. Hoy siento nostalgia por aquellos días, viendo esas ostentosas SUVs acogotar las estrechas callecitas de Rathgar, mi antiguo barrio. Temo que muchos estén olvidando ‑como decía mi tía de Offaly- que seguimos a pocas yardas del campo.

Creo que fue justamente la característica horizontal de nuestra sociedad que lo mantuvo viviendo tantos años por acá. Y por supuesto nuestros salarios en Euros, pero eso lo doy por descontado de cualquier fulano lo suficientemente pirado como para aguantar más de un fin de semana nuestro clima de mierda. Sí, tiene que ser eso. Para él fue como liberarse de una pesada cadena. Porque, digámoslo, condiciones no le faltaban: joven, bien parecido, y muy bueno en lo que hacía. ¿Horas extra? las cumplía aún cuando ya hacía el trabajo de cuatro de nosotros sin despeinarse, jamás se pasaba un deadline y no había proyecto que no pudiera resolver. El tipo bien podría haberse ido al glamour de Londres o New York. O al sol de los Emiratos. Pero se quedó acá casi diecisiete lluviosos años, y te lo digo bien clarito: el hijo de puta brilló.

Tengo que decir que al principio le costó como a cualquier expat, pero que R se adaptó rápido. Cuando por fin abandonó el acento de colegio privado su inglés era mejor que el nuestro; y al igual que sus dibujos de arquitectura, sus palabras tenían precisión, profundidad. Me dijo una vez ‑yo le había confiado un chisme de oficina-: “Don´t worry, I´m discreet.”. “Discreet?”, ¿en serio? ¡Qué palabra! ‑pensé- éste tipo sí que ha leído. Como era de esperar sus primeras amistades en la ciudad también venían de Argentina; a su nueva “familia” se le agregaron pronto dos italianos y un francés. La alfombra en su oficina era multicultural, digamos mitad paddys y mitad de otros muchos lados. R se integró bien con todos, acentuando el color latino o la argentinidad posh según sus respectivos imaginarios. Así, casi sin proponérselo, el tipo se reinventó. También mantuvo lazos con su país y viejos amigos, aquellos que lo habían despedido meses atrás con una cena y, como manda la tradición argentina, con una camiseta de la Selección. Fue el único emigrado de su grupo de amigos me dijo, y ésto suscitó mi curiosidad. Yo sabía de la crisis argentina de los dos mil y pico, y hubiera esperado que, al igual que los irlandeses en los ochenta, todos los jóvenes argentinos lo hubieran intentado fuera.

- “A mis amigos de allá los sostiene una red invisible”- me dijo y cambió de tema él esta vez. Pero ‑sospechando que había algo más- no lo dejé ir, y, confiado en que la amarga Guinness aflojaría sus palabras, esperé. Él no lo sabía entonces; los Irish podemos parecer borrachos, pero después de la tercera pinta apenas nos entonamos.

Esa red invisible era la clase media-alta argentina. Familias que, sin ser ricas, estaban suficientemente plantadas para sostener a sus hijos lo que fuera necesario: casa, comida, ropa, auto, universidad privada, pero sobre todo contactos y oportunidades… en algunos casos, ¡hasta pasados los treinta! Lo que él decía entre líneas era que, en algún punto, su propia red había cedido. Para contrastar yo necesitaba un ejemplo, y lo obtuve a su vuelta del oloroso baño de O´Neill´s, cuando R me habló de Q. Eran amigos de la infancia dijo, muy cercanos. Por cómo lo contaba era claro que tenía idealizada a la familia de su amigo. Una casa tradicional de la sociedad porteña, en las que conocer a tal o cual lo es todo y la empleada doméstica duerme adentro. Obtuve la pieza clave solo cuando mencionó a la madre de Q, comprendiendo que ella se había encargado de regar esa amistad en su fase inicial. Aparentemente su hijo no era una lumbrera, al menos en la primaria, y ella le consiguió un tutor. Sin saberlo ‑con nueve o diez años- R firmó un pacto: él debía mantener su ojo de alumno destacado sobre las dispersiones del amigo y ayudarlo cada tanto en los deberes. A cambio, era bienvenido en la casa y actividades de una familia ejemplar; un remanso de su propia realidad, a unas pocas cuadras.

- Una huella diminuta

Esta parte de la historia es triste, pero no te la voy a ahorrar ya que también contiene muchos buenos momentos de su infancia y adolescencia. Verás, yo creo que R siempre fue un expat. Sus padres se habían separado cuando él tenía solo cinco o seis años, separación que derivó en un desgarrador tironeo legal. R y sus hermanos pasaban los días de colegio con su madre, y los fines de semana con su padre (y su nueva familia). El contraste de realidades era demasiado marcado: en una casa todo eran penurias económicas; en la otra holgura y ostentación. La brecha no dejó de agrandarse cuando su padre migró y amplió sus negocios en otros países de la región. Y llegadas las vacaciones, los chicos debían viajar a verlo. El cuento de su primer viaje me espabiló. Hoy sería impensable; él tenía solo siete cuando los metieron –solos, a él y sus dos hermanitos- en un avión. Menos mal que era el vuelo correcto: siete horas más tarde los recogió su padre… ¡en Caracas! Me resistí a creerle ‑pensé que me tomaba el pelo- y entonces me mostró en su teléfono la foto de ese primer pasaporte, tomada en un viaje reciente a Buenos Aires. Los arquitectos somos gente gráfica; para nosotros el mundo es una cuestión de escala. Ver la página ‑blanca y enorme- del viejo pasaporte, estampada con esa huellita digital, me rompió el corazón. Independientemente del lugar (playa, montaña, campo o crucero), creo que la verdadera vacación de aquellos viajes consistía en escaparle ‑por unas cuantas semanas- a esa opresiva escasez cotidiana.

No es de extrañar que R encontrara, en casa de Q, una alternativa equilibrada. Las cosas allí eran normales, distendidas. Los juegos, la hora del té. Tardes enteras de diversión, solo interrumpidas por alguna profesora particular contratada por la madre de Q para apuntalar el rendimiento escolar de su hijo. Fines de semana en alguna quinta o country; algún mes en la costa argentina. Allí, R tenía un lugar. Un territorio tan amable como ‑para él- ficticio. Con los años R y Q y sus hermanos hasta llegaron a desarrollar un idioma propio hecho con palabras, frases y entonaciones tomadas de alguna serie mexicana, con los que poblaban ese lugar.

Su presencia en aquella casa llegó a ser tan frecuente que la generosa familia de Q no se extrañaba en verlo. Es difícil decir cuánto sabían de él; lo cierto es que, en eventos familiares (cuando incluían tíos, tías o abuelos), R se sentía extranjero. Aún con los papeles en regla, ciertas miradas lo exponían. Te preguntarás qué tipo de miradas, y yo te digo no lo sé. Si me esfuerzo y estiro un poco las cosas, te lo comparo con un irlandés que se muda a Londres. Se parece mucho a la gente local, comparte sus costumbres y códigos, pero íntimamente se siente un poquito menos. (Cuidado, acá no me refiero de los años ochenta, cuando en la puerta de los pubs londinenses ponían carteles como “No Dogs – No Irish”. No, hoy en día esas cosas son más sutiles. Es la dentista que te pregunta: ¿Do you miss home? ¡¿Cómo carajos le explicás ‑reclinado bajo esa luz blanca, y con un tubo saliéndote de la boca abierta- que esta ciudad es tu casa ahora?!)

Como te iba diciendo, esa era una buena amistad. Y sin embargo, allí abajo ‑como una caldera en el sótano‑, el Pacto seguía funcionando. La madre de Q renovaba las invitaciones, teniendo siempre algún detalle generoso (unas masitas, una copa de helado) que probaba la confianza y estima que le tenía a R. Supongo que esos detalles debieron de haber lastimado a Q. Acaso indicándole que él no era merecedor de la misma confianza; aún recordándole que estaba siendo observado. A nadie le gusta ‑a ojos de su mamá- sentirse mitad de tabla. Pero tampoco podía culparla, no a esa edad. Tenía que dar el mensaje de otra manera.

- La mosca gris

Hay un episodio prematuro que detalla perfectamente el patrón que se repetiría a lo largo de los años: la mosca gris. Te hablo de los primeros años de esa amistad, cuando tenían diez años y recién cursaban el quinto grado. La maestra nueva tenía fama de severa y exigente; características que ‑rumoreaban algunos padres- se habían acentuado con la muerte del marido. Cuando se acercaba caminando sobre sus zapatos de taco delgado, la tipa daba miedo. Era alta y corpulenta (antes la hubiéramos llamado gorda), llevaba el pelo corto (negro, con un pirincho sobre la frente) y un delantal blanco que luchaba con el talle, sobre todo en las costuras. Lo peor era la cara de chancho pálido y sus ojos de huevo acuoso, cuyos párpados pintaba -¡para hacer juego!- con una espantosa sombra turquesa.

Ya te conté que R era de los mejores alumnos; sus notas jamás bajaban de nueve o diez. Un ocho le hubiera dolido, puesto que esa reputación intachable sostenía su andamiaje emocional y protegía su frente social en el colegio. Yo lo comprendo; en mi colegio de los años setenta ‑católico, como absolutamente todos en Irlanda- los hijos de padres separados llevaban un estigma, y se los evitaba como a Satanás. R cumplía su función, tutelando al amigo con los deberes para levantar la medianía de sus notas. “¡Ponéle un cohete en el traste!”-le decía la madre a R, por supuesto delante de Q. Cuando hablaban por teléfono en las tardes, R aprovechaba para recordarle los compromisos escolares.

Un día R enfermó y debió quedarse en casa. El llamado de la tarde invirtió los roles y, consultado por la tarea, Q olvidó decirle a R que le habían asignado redactar una monografía sobre “la mosca gris”. La profesora exigió la tarea a primera hora del lunes y R tuvo que excusarse citando su enfermedad. Fue una pequeña humillación; un buen alumno no necesitaba excusas. Pero lo del martes, cuando la maestra devolvió los trabajos fue mucho, mucho peor. Los alumnos debieron desfilar por el escritorio de la maestra para recibir su corrección y escuchar el veredicto de su nota. R intuyó que algo andaba mal cuando el montón iba haciéndose más flaco, mientras la cara regordeta de la maestra gozaba especialmente los aplazos (era cuando mostraba sus dientes amarillos por la nicotina alineando una desagradable sonrisa). Terminada la pila, la desgraciada dictó su última sentencia: “Alumno RPB -usted no presentó el trabajo- tiene un UNO”. El estupor generalizado paralizó a la clase. ¡¿UN UNO?! Eso no era posible, ni el peor de los alumnos había tenido jamás un “UNO”. El cachetazo dejó a R tan golpeado, tan confundido y mareado, que cualquier réplica se le quedó ahogada en lágrimas. El fino cristal que lo mantenía seguro había estallado; su desolación era total.

Te detallé el episodio sabiendo que, como me pasó a mí, te identificarías con ese chico humillado a los diez años, y que te quedarías con la imagen de aquella abusadora en delantal blanco. Pero ¿no se nos está olvidando algo? O mejor dicho… ¿alguien? ¿Ves qué fácil se salió con la suya ese pequeño saboteador? A veces las cosas se dan mejor de lo esperado. Q fue el primero en consolarlo, tapando sus huellas con críticas a la maestra, las cuales R tomó inmediatamente para sostenerse en pie. Necesitaba más que nunca recomponer su pequeño mundo, equilibrar la realidad y salir del shock, y menos quiso ver la zancadilla de su amigo. Dicho sin vueltas, lo cubrió: el Pacto tenía letra chica.

- La olla de oro

Me impactó relatarte esa experiencia temprana. Es notable cómo se combinan las cosas en la vida para que un antecedente tan lejano vuelva, reciclado, décadas más tarde. R me confió ‑entre pintas- muchos otros hechos que, a la luz de aquellos en La Cripta, solo puedo calificar de sabotajes. No es difícil imaginarlos; a medida que uno crece las prioridades cambian. Aparecen, por ejemplo, los amores. ¿Recordás lo que era enamorarse a los quince o dieciséis años? ¿Cuánto te apoyabas y confiabas en tus amigos antes, durante y después de estar con la chica que te gustaba? Sé que ya no te sorprendo con ésto: Q entorpeció ‑en varias oportunidades- los planes de R con el amor de su vida. Si quedaban en encontrarse con sus respectivas citas en la puerta de tal boliche, Q se las arreglaba para no llegar nunca y dejar plantado a su amigo. Si R le organizaba una serenata a la chica y le confiaba algún aspecto logístico clave, tené por seguro que Q lo malograba. Y salía indemne de sus negligencias sin excepción. Aún con la evidencia delante, R terminaba por convencerse que toda la culpa de los planes frustrados era suya, y tomaba por buena la fe de su amigo. Los boicoteos llegaron a salpicar ámbitos laborales, profesionales y sociales, pero por algún motivo R volvía a confiarle cosas importantes; y ese motivo estaba anclado al Pacto.

Para mi mentalidad isleña la cosa era simple. Me recordaba al granjero que bebía con su landlord en el pub. Como te dije, ahí dentro somos todos amigos; nos reímos y cantamos juntos. Pero no te aclaré que sabemos exactamente cuál es nuestro lugar afuera. El landlord nunca permitirá que su tenant posea tierra y se independice; tendría que conseguir otro ñato que trabaje o peor, ponerse a trabajar. Y para el granjero ‑es obvio- saltar la valla es prácticamente imposible. Al final se queda a este lado de la cerca, como las ovejas que cuida. La valla, en esa amistad, era el Pacto. ¿Lo ves? Con el tiempo, los roles se hacen naturales, como los hongos que crecen en la bosta después de la lluvia.

La vida de R cambió radicalmente cuando se vino a Irlanda. A todos nos gustan las historias de éxito; mi país es un buen ejemplo… en unas pocas décadas pasó de ser el más pobre de Europa a uno de sus miembros más ricos. Al año y medio de llegado a Dublin R ya contaba con importantes ahorros, pudiendo integrar un pequeño grupo inversor para construir un edificio de viviendas en Buenos Aires. Hizo la diferencia mandando parte de su grueso salario en Euros, y aprovechando los bajísimos precios en pesos argentinos. Como saldo obtuvo su primer departamento en Buenos Aires (le siguieron otros). A nosotros nos costaba comprender que lograra ser propietario en tan poco tiempo ¡sin herencia y sin hipoteca! Imaginate ahora cómo lo vivió su gente allá, donde el “primer mundo” es el fetiche predilecto: el bastardo había dado con la olla de oro al final del puto arcoiris.

En un momento (ya bien plantado) R decidió levantar un poco el pie del acelerador y darle cabida a su parte artística. Entre otras cosas escribió una novela. Probablemente mala; quizás intrascendente, pero era un primer intento y le llevó unos cuantos años. Por esa época ‑y por contactos familiares‑, Q había iniciado una pequeña editorial en Buenos Aires, para publicar autores independientes en tiradas mínimas. Dirás, ¡perfecto! Pues acordaron un precio, R envió el original terminado y los Euros del anticipo, y se relajó pensando que la tarea quedaba en manos confiables. Ha! Pasaron los meses, las charlas por teléfono, las excusas (Argentina, la inflación), algún reclamo solapado. Pasado un año la novela seguía sin publicar, el anticipo se había hecho ¡puf! y el proyecto… en la nada.

Te voy a revelar un pequeño secreto, casi una ironía: R se enteró de la prosperidad de Irlanda por boca de la madre de Q, en la cocina de esa casa. Fue solo un chisme sobre el hijo de fulanita en una conversación cualquiera; un bollito de información banal descartado al paso. Hasta el momento R había pensado a nuestro país como aquella isla lejana de la que provenía su apellido materno. Un lugar agreste y romantizado por decenas de historias, recetas y costumbres familiares, como el té con scones. Así todo R recogió el bollito, y con los días logró alisarlo e investigar, hasta decidirse a venir y buscar fortuna. Ya sabés lo que siguió. Ahora te voy a contar lo que pasó en La Cripta.

SEGUNDA PARTE

- Cocodrilos bajo tierra

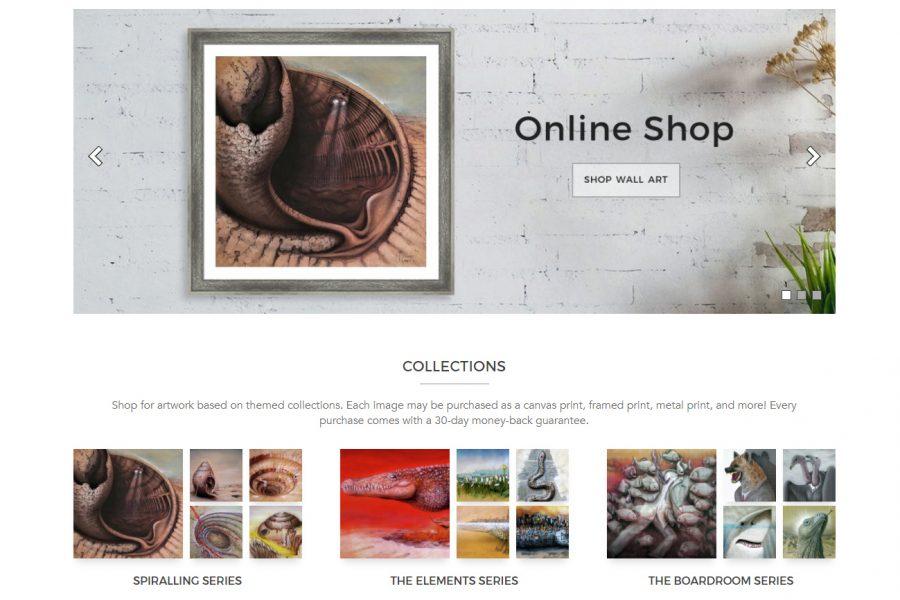

Un día me llegó su invitación a APEX, y yo no entendí nada. No lo veía desde mi despedida de la oficina en 2008, días antes de irme a Londres tras el tsunami de Lehman Brothers y los miles de nosotros de culo al Dole. Sabía que R pintaba, pero es obvio que al principio, cuando se estableció en Dublin como arquitecto, debió postergar esa vocación. Ahora que soy un expat puedo decirlo; cuando terminás la semana en una ciudad extraña ya no te queda energía ni para sacar la basura. Además, el arte necesita espacio, y no arrancás de cero en una mansión. Al contrario, tenés que sentirte contento si conseguís una caja de zapatos medianamente ubicada por la que de renta no te pidan un ojo y una oreja. Si además tiene poco olor a moho y de la ducha del baño sale ‑al menos- un hilo de agua caliente, ¡te ganaste la lotería! En uno de esos “estudios” (durante la época de la oficina) R llegó a producir una serie modesta, en cantidad y dimensiones, pintando en fines de semana todavía más dispersos. Mantuvo así su arte con vida, esperando ‑como un cocodrilo agazapado- que le llegara el momento.

R permaneció en la oficina hasta 2011. Parece que ‑tras la debacle- quedaban poco menos que los directores, alguna secretaria y por supuesto el cadete. Imaginátelo, habíamos llegado a ser doscientos. “Las puertas quedan abiertas”, hablaron con su director en un cuartito. Pero aunque lo llamaron a los pocos meses, cuando el Tigre rugía otra vez, R no volvió. En cambio, abrió su pequeña oficina de arquitectura en casa (se había mudado a una mucho más grande, georgiana, nada menos que en Northbrook Rd!) y, mucho más importante, se dedicó a pintar: el momento del cocodrilo había llegado. Y a los pocos años organizó una exposición que llamó APEX. El mundo seguía hablando de la crisis financiera y R hizo de Londres y New York el tema de sus próximas series, imaginando que el esfuerzo cobraría más sentido si llevaba la muestra precisamente a esas ciudades.

Pero no nos adelantemos. Verás, no es ningún secreto que el éxito de una presentación, más allá del contenido, está en la planificación. ¿Vamos a pensar que en su propia exposición, fallaría? No, ese bastardo era meticuloso. Pensó en la muestra desde que pintaba las primeras piezas, como una novia que planea al detalle su casamiento. Primero armó un viaje de exploración, naturalmente a Londres; lo hospedó su amiga Anita, en Marylebone. Necesitaba tomar contacto con el mundo del arte y encontrarle un lugar al show. R volvió a Dublin contento, con la certeza de haber encontrado el lugar perfecto para su muestra: The Crypt of St Pancras Church. El lugar lo atraía por estar debajo de la ciudad, como los cocodrilos de su nueva serie. La antigua cripta de la iglesia había sido reconvertida en espacio de arte, y aunque su ubicación era excelente, su espíritu era under; pagano y marginal.

Reservada La Cripta, R enfocó sus esfuerzos en el arte. Tenía bocetos y mucha imaginería para nuevas series; cocodrilos, tiburones, buitres y hienas con las que llenó su estudio en Northbrook Rd. Viajó a Milán a comprar finas telas de traje al corte para usarlas de lienzo. Construyó los marcos y tensó las telas, escribió textos y rodó videos alusivos. Todo sin descuidar su pequeña oficina de arquitectura, y pintando entre las presentaciones al Planning que pagaban, al final del día, las cuentas de APEX. Te cuento todo esto para que veas cuán en serio se tomaba R el proyecto. Como dicen los argentinos, el tipo le puso huevo. Su reinvención no estaría completa hasta colgar esos cuadros y mostrarlos en La Cripta.

- Sombras

En Junio de 2015 volvió a Londres, con la fecha de apertura a la vuelta de la esquina. La cosa parecía ir en serio entre Anita y su novio Richard, porque se acababan de mudar juntos a principios del mes, y le ofrecieron el estudio ‑ya vacío- de él hasta el fin de contrato. Como sabrás Londres no es barata, mas bien lo contrario, y R les agradeció cada día de estadía (como arquitecto independiente, ya no cobraba aquel sueldazo). Para mejor quedaba a pocas estaciones de la galería en St Pancras. ¿Por qué arriesgó, entonces, la generosidad de sus amigos para alojarlo también a Q? Aparentemente su amigo colaboraba ‑desde Buenos Aires- con la Embajada Argentina en UK y, según le dijo a R en una charla telefónica, estaba pensando en ir a Londres alrededor de esas fechas. Pero también dijo que se le hacía difícil ya que sus números estaban muy justos. Además de querer agregar al amigo a la lista de invitados de APEX, es lógico que R pensara echarle un cable, como hacía en el colegio. Y supuso que esos contactos con la Embajada beneficiarían ‑con difusión y relaciones- a su exposición. Debés haberlo notado: el Pacto volvía a cerrar su puño.

Llegado a Marylebone, Q no logró dar con el departamento. No entendía las calles ni la numeración; tampoco se animaba a preguntar. Hago un alto para recordarte que ‑en el contexto sudamericano- Buenos Aires puede parecerse a Europa, pero que son lugares muy distintos; ni qué decir de Londres o Dublin, donde para cruzar la calle ¡hay que mirar para el otro lado! R salió a buscarlo y se alegró al encontrarlo a las pocas cuadras. Se dieron un fuerte abrazo. Quizás fuera la excitación del viaje, o simplemente el jetlag; pero Q no mostró el menor interés en APEX. Se refirió únicamente a su agenda: que lo esperaban la Embajadora y su hija en Belgravia. Que le tenían preparado chaqué y galera para ir a las carreras de Royal Ascot. Que esto y que aquello; llenó el pequeño estudio en el basement de ínfulas que, francamente, a R se le hacían cómicas. Pensó: este tipo no cambió.

Se me hizo fácil delinear al personaje. Un completo snob, además de un freeloader, un moocher; lo que en Argentina llamarían un garronero. Al día siguiente de una borrachera, los irlandeses podemos olvidar absolutamente todo, hasta cómo llegamos a nuestra cama o con quién. Pero jamás se nos pasa quién olvidó pagar su ronda. Tipos así, en mi barrio, quedan al margen. ¿Te imaginás si además intentara pavonearse con una puta galera en el pub? Después de cagarnos los pantalones de la risa, alguno le soltaría un sopapo.

En la mañana del montaje, R abrió la herrumbrosa verja sobre Duke St cruzando los dedos para que el fletero Akinola llegara a tiempo. La camioneta del nigeriano había salido la noche anterior desde Dublin con los cuadros y el resto del material para la exposición: alrededor de quince piezas de gran tamaño para descargar, desembalar y montar en apenas 24 horas. Por otra parte R tenía que ajustar las luces de toda la galería, colgar los textos, instalar los efectos de sonido y comprar los vinos. Te preguntarás por qué hablo en singular, cuando su amigo ya estaba en Londres y, dada la mano que R le había tendido al alojarlo, hubiera sido obvio contar con su ayuda. La verdad es que R se lo preguntó a lo largo de aquella mañana y aquella tarde mientras hacía todas esas cosas en soledad. Pero sobre todo se lo preguntó aquella dura noche poblada de fantasmas, bajo tierra ¡y en una puta cripta!

- La Cripta.

El día de la inauguración me esforcé por llegar temprano. Seguíamos en contacto con otros expats en Londres ‑de la antigua oficina de Dublín, invitados también‑, y en el chat la conclusión fue unánime: mejor no perderse los vinos de recepción. Éramos solo un puñado, pero el reencuentro con esos potato heads se sintió especial; las mismas risas de la cantina en plena explanada de King´s Cross. De ahí caminamos por Euston Road hasta la Iglesia. R nos recibió en las puertas de La Cripta, pintadas rojo inglés, bajo las cuatro imponentes cariátides del panteón adosado a la iglesia. Nos dimos un abrazo, él estaba genuinamente contento de vernos. Le pregunté si había mucha gente y dijo que la mayoría ya estaba. Que restaban venir la Embajadora argentina y algunas personas más. Sonó a que esperaba una chica. Intercambiamos unas cuantas bromas y luego nos indicó los desgastados escalones de granito que bajaban hacia la muestra.

Abajo, tus sentidos tardaban en ajustarse: la luz diurna terminaba tan abruptamente como la bulla de Londres; y el aire era más frío y húmedo, pero sobre todo quieto. “Esto es una tumba”, pensé con un escalofrío, hasta que vi las luces iluminando los ladrillos en muros y bóvedas, especialmente esos cuadros. El murmullo ahí era todo menos en inglés. Para John era italiano, para mí español ‑hice mi Erasmus en Granada‑, y Stephen y su novio, en fin, ya estaban en la mesa de los vinos.

Además de su gente en Londres, descubrí que la mayoría había venido de Dublín solo para la inauguración; y que una pareja de amigos habían llegado desde París en el Eurostar. Para ser honesto ninguno de nosotros era de ir a exposiciones ni museos, o quizás solo Stephen, pero no hacía falta saber mucho de arte para ver que lo que colgaba en esas paredes…¡Estaba bueno! La atmósfera era especial: R había previsto efectos de luz, sonido y neblina que te hacían sentir en un pantano, moviéndote a recorrer los laberintos de la Cripta con depredadores urbanos acechando en cada rincón. Mi parte favorita era The Boardroom; animales de presa en soberbios retratos corporativos, pintados directamente sobre telas de traje. La muestra te hacía pensar; daba algo de miedo y a la vez te divertía… ¡El bastardo lo había hecho de nuevo!

Debe ser una constante en estos eventos. Se forman pequeños grupos que luego se arriman y forman otros; algunas personas sueltas miran las obras pero sobre todo se fijan en los demás. R ya había bajado y se movía de grupo en grupo, filmando a los presentes con una camarita colgada del cuello. En un momento ‑ya entonado, no estoy acostumbrado al vino- me despegué de los muchachos para ir por otro vaso, y llegando a la entrada le hice un comentario (for the craic) a un tipejo alto de barba y cabello crespo en retirada: - “cuidado, tenés un cocodrilo detrás”. Me miró sin entender la broma, y contestó en un inglés bastante básico. Tuve la excusa perfecta para refrescar mi español. Le pregunté si conocía al artista y me dijo, con aires de importancia:

-”soy su mejor amigo, estoy trabajando con la Embajada Argentina”, y de inmediato arrancó un intenso name dropping; que Royal Ascot, que no-se-quién, como si a mí me importara un carajo. Me dije Oh Jaysus e inmediatamente decidí seguir hacia el vino, pero se escucharon pasos en la escalera y ambos ‑por instinto- giramos la cabeza. Definitivamente no era la Embajadora. Cuando vimos esas piernas sobre estiletos bajando los escalones de piedra nos quedamos sin palabras. La chica se había producido como para ir a un casorio; llevaba un vestido negro en tubo con un tajo desde la cadera a los tobillos, y un hombro al aire muy sexy. “Una belleza del Este”, pensé cuando por fin bajaron sus ojazos celestes, entre rizos color cobre estirados en uno de esos peinados que vacían media cuenta bancaria.

-”a la mierda…”- dijo el fulano a mi lado. Reconocí la expresión; mi propia cabeza decía “holyshit!”. Apenas distinguió a R, la chica ‑me enteré luego que era rumana- caminó directamente hacia él y yo me dije, sonriendo para adentro, “bastardo, te llegó el postre”. Nunca me voy a olvidar la expresión del tipo que tenía al lado. La corrigió rápido, pero incluso achispado pude leer el desconcierto, el shock, el deseo y hasta la amargura de aquella mirada. Esa envidia no era sana.

- El Pub

Londres

A la salida de la exposición, R propuso seguir la reunión en el pub. No tengo que decirte que, viniendo de Dublin, era lo más natural del mundo. Unos pocos invitados declinaron por trabajo al día siguiente (Stephen y su novio) o por hijos pequeños (John‑o). Podría haberme excusado también pero la vibra del grupo era buena, y decidí seguirlos. Nos sacamos una foto todos juntos ‑con R y su amigovia rumana en el centro, por supuesto- delante del banner de la exposición en la esquina de Euston Rd, y mirando de reojo me pareció que el tipejo alto no encontraba su lugar; se lo veía incómodo. Luego caminamos unos metros hasta el Royal George, sobre Eversholt St, y armamos una mesa larga para seguir la fiesta. R se sentó con su chica en una punta. Tenía cara de cansado pero su satisfacción era palpable; lo había dado todo, su gente le había respondido y disfrutaba su momento. Si tuviera que arriesgar, hubiera dicho que ‑merecidamente- el bastardo ya pensaba en el postre.

Ya que no conocía a nadie opté por moverme con mi cerveza y picotear (con mi entusiasmado español) de aquí para allá. La mesa seguía animada, sobre todo un grupete de argentinas cotilleando en la punta opuesta. Mi primera pinta se evaporó, y fui a la barra por otra. La chica rumana estaba pidiendo algo y vi que se le había acercado el tipejo. Hablaban en español. Fue patético: él trataba de seducirla con los mismos aires de importancia con los que había intentado impactarme a mí.

Me di vuelta y miré a R. Estaba tranquilo, pero advertí que su cansancio mutaba en impaciencia. Había tomado una decisión. Se acercó a la barra, y con un movimiento experto interpuso su cuerpo, indicándole a la chica que quería un minuto con el amigo. El tipejo se había sonrojado. Disimulé mirando la repisa de los licores ‑a espaldas del bartender- para no perder palabra, y logré escuchar el intercambio. Básicamente R le decía que tenía que buscarse un lugar donde pasar la noche; él quería estar tranquilo con la chica, que había viajado especialmente desde Dublin. Yo no sabía el trasfondo ‑entendí que Q se hospedaba con R- pero, como hombre, el planteo me parecía más que razonable. Son esos momentos en los que no hay ni que pensarlo; te alegrás por tu amigo, te vas de joda -¡estás en Londres!-, y volvés por la mañana a dormir. O movés tus contactos y te ubicás un sofá en casa de alguno, así tengas que disputárselo al perro.

Pero Q se rehusó. A esa hora la Embajada había cerrado/sus contactos vivían lejos/apenas conocía Londres, el tipejo era solo excusas. Aunque había dejado su name-dropping a buen resguardo ahora, hizo el simulacro de llamar a un conocido de la Embajada. R y la chica se habían sentado, y Q volvió enseguida con cara de pichón mojado para seguir insistiendo. La rumana parecía conmovida, y creo que fue en ese momento que le vi a mi ex-colega su expresión más dura. R estaba fastidiado. Viéndola funcionar en ella, comprendió la manipulación. Q le estaba aguando la fiesta.

El humor de la mesa empezaba a cambiar. Si minutos atrás R se estaba relajando, ahora pensaba de forma ejecutiva cómo contener la situación. Agarró su móvil, y empezó a buscar hotel. Yo no tenía claro si la habitación era para el tipejo o para ellos; pero sabía que los precios de Londres sin reserva solo se los puede permitir un ejecutivo de los Emiratos. La opción no era realista. Enterado, Q cambió de punta y se mezcló con las argentinas. Cómo se las apañó para seguir con su altanería social manteniendo esa cara de pichón bajo la lluvia, es algo que me sigo preguntando. Te sonará machista, pero creo que el parloteo femenino en esa parte de la mesa fue terreno fértil para lo que siguió. Nadie me lo contó, ahí estaba yo con mi segunda pinta por la mitad: Q les explicó que ‑esa noche- su querido amigo lo quería desahuciar. Los detalles estaban implícitos…para follarse a la rumana.

Lo he visto mil veces en el pub. Ciertas mujeres ‑especialmente en grupo, y con algunas copas encima- pueden ponerse desenfrenadas y moralistas a la vez. Si aparece una irlandesa guapa se llenan la boca con elogios fallutos. Pero si la que entra es rusa o eslovaca sus celos no tienen disfraz, y el halago más benévolo es slut. ¿Ves la conexión? Por un lado el moocher se buscaba un sitio entre las propias amistades de R y, al mismo tiempo, tiraba a su amigo debajo del bus. Sitio no consiguió, pero fue como si hiciera llover adentro del pub. Cuando R volteó la cabeza vio que sus amigas lo miraban con desdén.

El giro de las cosas me había puesto incómodo. Hubiera preferido excusarme (como habían hecho Stephen o John) a la salida de la Cripta; me habría evitado el regusto de ese inesperado trago. Apuré mi pinta y comencé a despedirme, y el resto hizo lo mismo. A los dos minutos la mesa entera estaba en la vereda despidiéndose unos de otros. Pero lo más increíble fue ver al tipejo siguiéndolo a R y a su chica hacia la parada del tube; parecía uno de esos perros sin dueño que te se te pegan por la calle y con los que lo intentás todo (desde shoo-shoo hasta la mímica de una patada), pero se mantienen a unos metros y no te pierden pisada.

Dublin

La última vez que lo vi fue a los dos años de terminada la Pandemia. Yo había vuelto a casa tras una larga década en Londres, y R estaba en Dublín de visita. Se había mudado a Buenos Aires por motivos semejantes a los míos: el maldito virus nos había hecho replantear las cosas y volver a las raíces. Ni uno ni el otro sugirió el legendario O´Neill´s; habíamos pasado página. Además, como decía R, “Dublin es un gran pub con algunas casas en el medio”. Quedamos en el Grogans.

En un primer catch-up me resumió su tiempo en Buenos Aires. Apuntó maravillosos reencuentros (con la ciudad, su gente y ‑misterioso- con el amor), y también algunos desencuentros. Interpreté (por esto último) que se refería a Q. Me dijo que éste se había pescado el Covid; que llegó a estar muy grave y que casi la palma. Que él se había mantenido al tanto y puesto a disposición, y que habían quedado en encontrarse una vez superada la crisis. No se vieron más. La oportunidad más clara hubiera sido cuando (curiosamente) Q organizó una exposición de artistas para una renombrada firma de moda masculina ‑especializada en trajes de vestir- de la cual, naturalmente, no lo participó. Lo miré pasmado, evocando los bestiales retratos sobre telas de traje que R había presentado ‑ocho años atrás- en La Cripta. R le dio un sorbo a su pinta y me miró, pensativo. No era necesario agregar más. Entonces le hice notar que el último encuentro había sido en el Royal George de Londres. — “¿Y desde cuándo es novedad encontrarse en un pub?”- dijo sonriendo, y dejándome en offside. Sabía perfectamente que le estaba preguntando qué había pasado después. Su tiempo en Buenos Aires lo había vuelto menos paciente a la sinuosidad irlandesa; fue cuando me largó toda esta historia. Me contó que la Embajadora nunca se llegó a la muestra (si es que se había enterado), pero que la respuesta del público había sido sumamente positiva. Gente de a pie y completamente imparcial, turistas de todas partes que se habían aventurado al inframundo de La Cripta convocados por esos simples banners sobre Euston Rd.

Mientras escuchaba lo que siguió comprendí que mi memoria no había inventado esa última escena. El tipejo realmente los había seguido hacia el tube como un perro callejero, y no había habido forma de sacárselo de encima. Pataleó, rogó, hizo cualquier cosa menos dejar en paz al amigo cuya fiesta acababa de arruinar. Me cuesta recordar a R enojado, mucho menos violento. Pero en esas injustas circunstancias me lo puedo imaginar. Supongo que fueron el cansancio y evitarle a la chica una escena fea que lo decidieron por negociar en la estación del tube, en lugar de empujar al tipejo a las vías justo cuando llegaba el tren. Y aunque el trato había sido bien simple -“te quiero afuera mañana a las 7”- Q los despertó con fuertes y prolongados chapoteos en la bañera, como un chico de tres años que juega con su patito de goma.

Lo que sigue va por mi cuenta: estoy seguro que ‑aquella noche- mi colega no se privó del postre. Creo que el bastardo lo hizo con la chica rumana sabiendo (él, arquitecto) que el futón del tipejo se apoyaba en el tabique divisorio con la habitación, y que el tabique era una mierda de placas de yeso. Con el perfil que me había hecho de Q podría jurarte que, al otro lado y aprovechando la actividad en el dormitorio, el tipejo se la cascó.

—

Si te gustó esta historia, compartila!

otras historias por R.P.Browne

Cómo nos tenés acostumbrados a quienes te leemos,nuevamente un relato llevadero,dónde es imposible no imaginar a cada personaje por la manera en que los presentás y también otra historia en la que sabés cómo captar al lector que sigue de corrido la historia y se queda con ganas de más..Felicitaciones!!!